1

El gran reto que debió de afrontar

el monarca Sancho Ramírez fue el de ampliar las estructuras del

castillo de Loarre, en origen mota defensiva que devino en pequeña

fortificación lombarda, definida por Sancho III el Mayor y edificada

por su padre Ramiro I. La necesidad de ampliar ganando espacio a la roca

y al vacío venía impuesta por la necesidad de proporcionar acomodo a una comunidad

canónica agustiniana.

Sancho Ramírez se hizo vasallo del

papa en 1068 y volvió convencido de que había que hacer

las cosas de otro modo, al modo cluniacense, tanto en arquitectura como

en la asunción del rito romano, desterrando el viejo rito hispanovisigodo

y de que Aragón, su reino, debía de comprometerse en la lucha

con el infiel y había que demostrarlo con hechos. Loarre es una

prueba de ello.

Es por ello que debe de afrontar la edificación

de estructuras conocidas como "pabellones norte", zonas de habitación

de los canónigos intercomunicadas con el resto de zonas monásticas.

En la imagen aérea 1 de mi amigo Mariano Olivera

muestro la zona que vamos a repasar. En la imagen 2 se aprecia

desde el paso entre torres la imagen de los pabellones norte. Bajo la

zona aterrazada se halla la "mazmorra" que realmnte debió de ser almacén

de víveres de la comunidad y de los soldados. A la izquierda de

la imagen se advierte el arranque de la muralla del castillo lombardo, que se continua hacia abajo formano uno de los muros de "la mazmorra".

2 3

3

En esta zona ya había una pequeña

muralla defensiva además de una torre de planta cuadrada, como

ha señalado Adolfo Castán (Ver planta).

Esa torre, abierta hacia el interior como las de Ruesta o las propias

de la muralla loarresa y la zona de muralla que a prolonga por el lateral

norte hacia poniente, se aprovechó para alzar los pabellones monásticos.

De este modo, la torre pasó a ser la cabecera de los pabellones (Imagen

3).

En muchas ocasiones nos olvidamos de "leer

los muros" y eso es un error dado que nos aportan mucha información.

En el caso de la torre/cabecera de los pabellones norte podemos ver que

los materiales edificativos desde su arranque hasta la ventana el altura

son radicalmente diferentes a los del resto del castillo e incluso a los

que habitualmente hallamos en edificaciones románicas. Son bloques

de caliza grisácea, muy irregulares que en algunas zonas aparecen

como grandes bloques de mampuesto. Esos materiales nos aseguran que esa

zona del castillo es de mayor antigüedad que las del resto. Quizá

pudo ser la primera edificación de apoyo de la mota de Sancho III

el Mayor.

4 5

5

Esa forma edificativa la seguimos viendo

a ambos lados de la torre nordeste/cabecera de pabellones. Hacia nuestra

izquierda formando parte del arranque de los pasos intermedios y hacia

la derecha conformando la base del muro norte de los pabellones monásticos

y que en su momento no sería sino muralla. Las imágenes

4 a 6 muestran vistas generales de esta zona.

6 7

7

La imagen interactiva 7

nos muestra a la izquierda la torre nordeste y tras ella el muro norte

de los pabellones. Su lectura detenida nos habla de tres fases edificativas

sucesivas. Los límites aparecen colocando en cursor sobre la imagen.

La zona inferior, coherente con la base

de la torre y edificada en bloques grisáceos muy irregulares podría

corresponder a la primera fortaleza del monarca pamplonés Sancho

III el Mayor. Sobre ella vemos la ampliación de Ramiro I. Al interior esta estratificación

puede rastrearse de igual modo, siendo diferentes totalmente este muro

y el que al otro lado alberga los vanos de acceso a los pabellones norte,

ya realizados con buena piedra sillar con profusión de marcas de

cantería.

8

La imagen 24, del

interior de los pabellones, muestra la forma de articular el abovedamiento

de la sala del nivel superior en los pabellones norte. Allí puede

rastrearse también lo apuntado: una zona en la base del muro hasta

el retranqueo, muy tosca. Por encima sillarejos mejor trabajados, sin

marcas. La estructura de la estancia se adapta a lo ya existente, articulándose

con el muro. Es la última en ser edificada (por Sancho Ramírez.).

Otro lugar donde la lectura del muro es

demostrativa es la correspondiente al cierre occidental de los pabellones norte:

Imagen 9. Esa imagen es activa. Situando el cursor sobre

la misma, de nuevo se advierten con claridad tres fases diferentes de edificación.

9 10

10

El interior de los pabellones norte muestra

de nuevo lo ya visto al exterior en lo tocante a fases edificativas. Pero

solo en el muro de cierre (cabecera, lateral y cierre) puesto que en el

muro opuesto, la labor es de la época de Sancho Ramírez. La imagen

12 es activa y en ella al colocar encima el cursor se resaltan

las líneas de interfase de los momentos edificativos sucesivos.

11 12

12

Lo que vemos hoy no es sino el "esqueleto"

de los pabellones monásticos. Hay que echarle imaginación

y pensar en que hubo varias plantas superpuestas. La inferior aparece delimitada

por arcos/diafragma de medio punto que arrancan muy cerca del piso. A

estas plantas se accedía por dos vanos en su lado sur y también desde

la zona que ha perdido los dos niveles en el acceso próximo a la

torre/cabecera. Retranqueos en los muros (Imagen 12) y

ménsulas en los arcos-diafragma (Imagen 16) daban

apoyo al piso de madera.

13 14

14 15

15

16 17

17

Por encima, en el nivel superior hay varios

compartimentos delimitados por arcos de medio punto. El acceso se producía desde

la torre/cabecera, por el nivel desaparecido que venía del paso

superior (más elaborado y con vanos geminados) y desde vanos en

el lado sur del muro. En la imagen 19 se ven desde el

interior los vanos de los dos niveles. Desde el exterior los vemos en

la imagen 20.

18 19

19

20 21

21

22 23

23

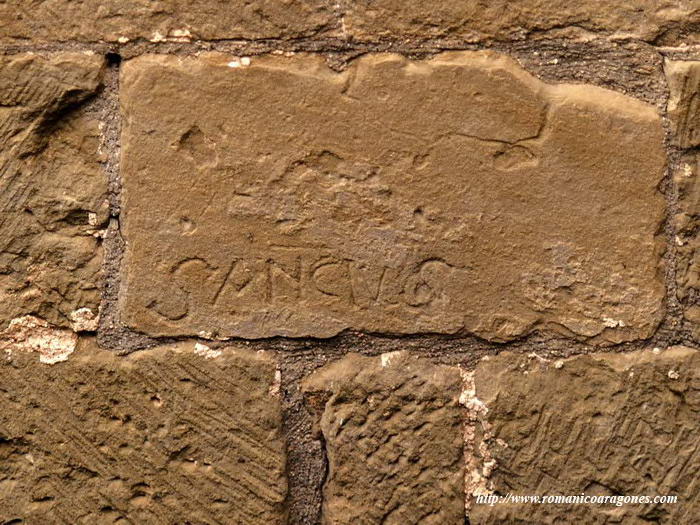

Al lado derecho del acceso a la celda

abovedada en piedra hay epigrafiado en un sillar el nombre de "SANCIVS"

(Imagen 21). Esa circunstancia junto al hecho de que

es la única celda abovedada en piedra de los pabellones monásticos

ha hecho pensar en que fuese estancia noble, quizá del propio abad

del monasterio.

La articulación de la estructura

de las celdas y el muro de cierre se muestra en la imagen 24.

En ella se pueden rastrear los niveles sucesivos que en la imagen

23 veíamos con la posibilidad de interactividad.

24 25

25

Según

los estudios

que sobre el castillo ha realizado Martínez Prades

en su tesis doctoral, el perímetro de esta zona procede de un añadido

llevado a cabo por Ramiro I. Recinto evidentemente defensivo en aquel

momento en el que no sería extraño que ese testero abierto

hacia el interior fuera en realidad un verdadero torreón defensivo,

al estilo, por ejemplo de los vistos en Ruesta, o lo que más tarde se haría

en la propia muralla exterior del castillo.